Rf値は薄層クロマトグラフィー(TLC)の分析により求められる値です。薄層クロマトグラフィーは化学の基本なので、学生実習などでもよくやられると思います。

化学の基本操作であるRf値について、計算方法などを紹介していきます。

Rf値を比較して物質を同定する

薄層クロマトグラフィーは試料の中にどんな化合物が何種類あるかを調べる方法です。

TLCでは混合物を下に打つと極性の違いで複数のスポットに分離します。

インクをTLCで分析すると複数の色素が入っているのが分かります。

Rf値の計算方法・計算式は?

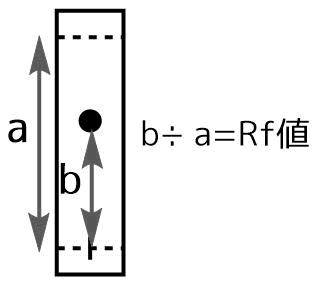

それではRf値の計算方法について紹介します。

Rf値の計算は簡単です。

展開していった時のスポットの距離bを溶媒の展開ラインaで割ればよいです。

実際の例で確認してみましょう。

Rf値は左端のポットでは7÷10でRf値=0.7となります。簡単ですね。

Rf値で小数点はどうする?

Rf値を実際計算すると0.1242…ときれいに割り切れないことのほうが多いと思います。

Rf値の有効数字はどうするか?というと、Rf値の計算では小数点は第二位まで表示します。

通常は小数点第三位を四捨五入します。

計算でいえば 7.1÷11.2=0.633となれば、

0.633の3を四捨五入して0.63です。

Rf値と分子量の関係

通常のTLCでは分子量の影響はほとんど受けないといわれています。分子量が大きさよりも、極性などの影響を大きく受けるからだといわれています。

SDS-PAGEなどでは分子量によって分離しているので当然分子量の違いによりRf値は変化します。

ちなみにSDS-PAGEでは網目状のポリアクリルアミドゲルを縫って移動するため分子量が小さいほど陽極側に移動しやすく(Rf値が高くなる)分子量が大きいほど移動しにくく(Rf値が低くなる)なります。

Rf値で純度はわかるの?

基本的に純度はRf値ではなくスポットの数で判断します。

もしも標準のRf値が0.56なのに、自分のサンプルのRf値が0.40などである場合は純度が低いのではなく、

- 違う化合物

- 展開溶媒が異なる・間違い

- スポット後に良く乾かさなかった

という理由が考えられます。

Rf値で同定する方法

しっかりとした条件でTLCを測定すればRf値を比較して化合物を同定することもできます。

同じRf値であれば同じ化合物であるともいえますが、条件によってはずれることもあります。したがって化合物を同定するときは三点打ちという手法を使います。

三点打ちとは真ん中で左と右の化合物を同時打ちする方法です。もしも同じ化合物であれば、スポットは重なって現れます。もしも違う化合物であれば雪だるまや団子のようにずれて出てきます。

この方法では展開溶媒によるずれやスポット後の乾かし不十分などがあっても同定できます。

Rf値の一覧 アセトアニリドのRf値

極性が高い化合物は下(rf値が低い)極性が低い化合物は上(Rf値が高い)にでてきます。

口で言ってもわかりにくいのでRf値の一覧を例示します。

0.2%酢酸ー酢酸エチルを展開溶媒として利用

アセトアニリドのRf値は0.63と他の化合物よりも上に来ています。それは極性基が少ないからです。フェノールやカルボン酸は極性が高いです。

Rf値と極性と移動距離の関係

極性が高いほど移動距離は小さくなります。極性が低いほど移動距離は大きくなります。それはTLC表面上に極性の高いシラノール基(Si-OH)があるためです。極性が高い者同士は互いに強く相互作用するため、極性が高いものは移動しにくいのです。

参考文献

宮木武明, “薄層クロマトグラフィー“. 特集=高分子研究手法の最近の進歩II

コメント